指示待ち、自律性を欠く、判断しない、成長しない。

このような社員に悩まされるマネジメントや経営者は多いことでしょう。

「働く目的は賃金」。そのような価値観を持つ若者も増えています。

しかしそれは、リーダーが必要なものを与えていないからかもしれません。

そこで今回は、同じ問題に悩んでいたミシュランが工場の従業員に主体性を持たせ、生産性を向上させた手法について紹介します。

<<あわせて読みたい>>

シンプル思考を仕事に取り入れよう ジョブスが率いたアップルが強かった本当の理由とは

目次

何のために働くのかわからないが、認められたい

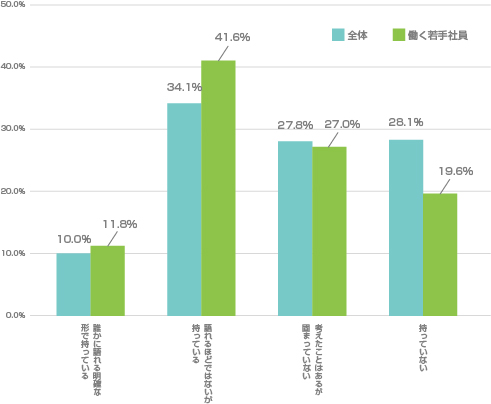

社員研修や組織開発を行っているリ・カレントが、20代の働く若者を対象に実施した調査によると、「仕事観= 『自分はなんのために働くのか』」について以下のような結果が出ています(図1)。

図1 自分の仕事観を持っているか

(出所:リ・カレント株式会社「2020年度 最新若手意識調査」)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000058096.html

「誰かに語れる明確な形で・語れるほどではないが持っている」とする若手を合わせると53.2%、「考えたことはあるが固まっていない・持っていない」とする若手を合わせると46.6%で、半数近くは仕事観を持っていないのです。

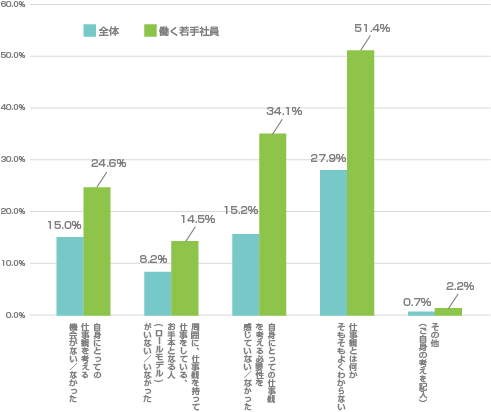

また、「仕事観を『持っていない』『固まっていない』」と回答した人の理由について聞いた結果は下のようになっています(図2)。

図2 仕事観を持っていない・固まっていない理由

(出所:リ・カレント株式会社「2020年度 最新若手意識調査」)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000058096.html

「仕事観を考える必要性を感じていない/なかった」

「仕事観とは何かそもそもよくわからない」

という解答が、全体(=入社5年を超える20代会社員)に比べ若手で際立っていることがわかります。

また、全体でも「仕事観とは何かそもそもわからない」という理由が最も多くなっています。

バブルや「青田買い」を知らず、むしろリーマン・ショックを見せつけられた上にコロナ禍に若くして直面している世代です。まず安定した生活のために働ければそれで良い、という考えが優先されていても何ら不思議はありません。

そのような若者の意識を肌で実感しているマネジメントや経営者も多いことでしょう。

給与は時間拘束に対して支払われているものだ、と考える若者も多く、そこから先にある創造性・主体性ということに考えや行動が及ばないことも多々あります。

しかし、バブル期の上司とそのありようを比べれば責めようがありません。

とはいえ、それでは組織は成長しませんし、競争敗者になってしまいます。かといってバブル期とは違い、「賃金で釣り上げる」ことにも限界があります。

ただ、知っておきたいのはアンケートのこの結果です。

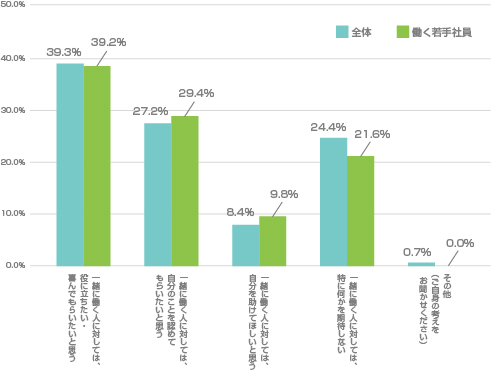

「人と一緒に働くこと」への意識です(図3)。

図3 「人と一緒に働く」ことについてどのような考えを持っているか

(出所:リ・カレント株式会社「2020年度 最新若手意識調査」)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000058096.html

「役に立ちたい」「認められたい」という結果の多さです。

こうした承認要求は誰もが持つものだということはカーネギーの主張にもあります。

そして近年注目されるようになっているのが「エンパワーメント」です。導入にあたってメリット・デメリットの両面があるものの、仏タイヤメーカーのミシュランが実行した手法は分かりやすいもので、日本企業の参考にもなるでしょう。

<<あわせて読みたい>>

「我々は魂を失いつつあるのだろうか」

「エンパワーメント」とは「権限委譲」の意味でよく使われる言葉です。

エンパワーメントを意味するフランス語である「レスポンサビリザシオン」にミシュランが舵を切り、成功に導いた方法が紹介されています。

標準化したプロセスや業務管理が製造業のメインストリームとなる中、「ホワイトカラー」「ブルーカラー」の分断に疑問を抱く幹部がいました。

| 工場のリーダー層から「現場の自主性や創造性を削いでいる」と懸念の声が上がるようになった。創業者の一人デゥアール・ミシュランが掲げた「業務内容に精通しているはずの担当者に責任を担わせるのが原則だ」という自社の価値観と相容れないようにも思われた。 当時の人事責任者ジャン=ミシェル・ギロンは同僚に、「我々は魂を失いつつあるのだろうか」と語ったという。 <引用:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p52> |

この問題意識は、製造業でいう「ホワイトカラー」「ブルーカラー」に限らず、「意思決定者と従属者」、あるいは「賢者とそうでない者」という、現代にもある組織の形に投げかけられた疑問とも言えます。

実際、2010年には利益が減少していました。

そこでエンパワーメント=権限委譲への取り組みが始まりました。

<<あわせて読みたい>>

「知らなかった」という事実を知らなかった

対象になった場所の1つであるルピュイ工場のリーダー、オリビエ・デュプラン氏の手法はシンプルなものでした。

デュプラン氏は40人のメンバーにこう語りかけるところから始めています。

| 「わたしが今日する仕事のうち、あなたがたが明日から肩代わりできるのはどれだろうか」 <引用:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p54> |

すると予想だにしなかった答えが返ってきたというのです。

| 工員たちは、デュプランが毎朝、機械の点検と報告のために自分たちの持ち場に立ち寄った後に何をしているのか、まったく知らなかった(「カフェで暇を潰すのでしょう」と」と言う者さえいた)。デュプランは、「自分もみんなの業務を具体的に知っているわけではない」と気づいた。 <引用:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p54-55> |

これは、製造業の現場でなくてもよくあることです。

筆者の会社員時代、管理職には3つのタイプの人がいて、部下である筆者にはこのように映っていました。

・ほとんど席にいない=他部署の兼務や自らもプレイヤーとして外出している、あるいは、社内政治に明け暮れていると推察できる

・席にいたりいなかったりするが、部下と定期的に話している=離席は会議や会合のためであり、席にいるときは管理業務や部下との打ち合わせをしていると推察できる

・ほとんどの時間を自席で過ごしている=部下の様子に目配せをし、適切なタイミングでアドバイスをしていたり、電話や実際業務の中で部下と頻繁に話したりしている場合はわかるが、ひたすらパソコンに向かっている場合はそんなに長時間何をしているのかわからない

さすがにカフェで暇を潰しているだろうとまでは考えませんが、実際にはこのように見えてしまうのです。

管理職から見た部下はどうでしょうか?

・サボっているように見える=本人は考え事をしている、あるいは困っている

・熱心にパソコンに向かって仕事をしている=本人はネットサーフィンやショッピングをしている

起こりえること、あるいは実際に起きていることなのです。

このようなすれ違いは多くの企業で見られることでしょう。

そこでデュプラン氏はこのような方法を取りました。

| そこで両者は申し合わせをした。デュプランが2~3回シフトに入り、チームと一緒に仕事をする。その後に各シフトから1人ずつ合計3人の部下が1週間、デュプランに付いて回り、工員の権限を拡大する余地を探り出すのだ。 <引用:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p55> |

<<あわせて読みたい>>

現場の効率向上法を知るのは現場である

メンバーの権限拡大としてまずデュプラン氏が行ったのは、シフトの作成を任せることでした。最低限の決まりだけを伝えてメンバーにシフト作成を任せたところ、このような配慮がなされていました。

チームは早速、勤続年数の長い工員を夜勤から外して昼間勤務にあてることを決め、同僚同士で自由にシフト交代をできるようにもしました。現場のオリジナルスタイルで、「自分たちで自分たちのことを決めた」第一歩です。

チームの自律性は向上し、次いで生産計画をも任せることが可能になりました。すぐにプランニングにも熟達したといいます。

リーダーや管理職がいなくても解決できる問題を増やしていく、それが権限委譲の考え方です。

ただ、いきなり「任せる」というのでは組織は混乱するだけです。

お互いが何をしているのかを知ることから始めたというのがルピュイ工場の手法を成功させた鍵でしょう。

例えば社内で何か問題が発生したとき、

「あなたのことをいつも見ているわけではないからそれはわからない」

と上司と部下のお互いが感じてしまうと、亀裂を生むだけです。

そんな上司にメンターはつとまりません。

また、誰であれどんな仕事であれ、自分で自分のことを決められる職場は快適ですし、「指示の意味がわからない」となりにくい環境を作ることができるのです。

自分の仕事を見せるというところから始まり、「どれならできるか」を管理職がひとつずつ手放していくことで、部下の自律性は向上し、マネージャーの負担が減るという「Win-Win」の関係に導くことが最終目標です。

部下の各業務が縦横にどう繋がっているのかを実務として知らせることも重要です。

また、他の工場では、従業員は責任が増すにつれ多くの情報を求めるようになったといいます。それまでは工員は、自分たちがつくるタイヤがどこに出荷されるのかやコストについて全く知りませんでしたが、権限委譲が進むにつれ、工員が工場長並みの情報を持つようになりました。

<<あわせて読みたい>>

まとめ 権限を手放さない上司はボトルネックでしかない

もちろん権限委譲は、一朝一夕にはいきません。まず土壌を作らねばなりません。

しかし様々な顧客やシチュエーションへの対応が迫られる中で、ほとんどの意思決定を自分がしないと気が済まないという上司は、業務のボトルネックになるだけです。

そのことにいらだちを覚える部下は少なくありません。

多く権限を持つことが自分の仕事だ、多くの権限を自分が持つことで部下をまとめられるというのは勘違いです。

管理職の負担が重ければ、意思決定が遅れることはもちろん、

「忙しそうで話しかけにくい」

「結局は自分に決定権はないのだから考えても無駄」

という気持ちから「指示待ち人間」を作ってしまうでしょう。

また、「これは偉い人たちだけの話」と、必要以上に裏で仕事を進めることを好む管理職もいますが、そのような行動はいずれ筒抜けになります。

部下を「子供扱い」している、多くの隠し事をしていて何を考えているかわからない、となれば、部下との距離感は広がってしまうでしょう。

なお、ミシュランは権限委譲の取り組みの結果、ある工場では生産性が10%向上したほか、マネージャーや専門職の追加採用なしに3割程度の人員増を実現しました[1]。

自分たちで自分たちを動かすことができるようになった成果です。

カーネギーのいう「人を動かす3原則」のうちのひとつ、「重要感を持たせる」手法です。承認欲求を満たすことでもあります。

出世を好まない若者は権限委譲を受け入れるのか?と考える人もいるかもしれませんが、その考えにこそメスを入れなければ人は育ちません。

「地位が上=出世=権限」

という考えを捨て、

「権限を手放し分散させることで人を育てる」

こと。

それが管理職であるという認識の元ではじめて、部下は自律性と思考力を身につけるのです。

リーダーや管理職は育成者として存在しなければなりません。

そのためには、どこまでを決めるのが個人の「業務」なのか。

「動かされる」のではなく「動く」人材を育成するために、定義と線引きを変えてみることから権限委譲の土壌作りが始まります。

<<あわせて読みたい>>

上司の「愛ある説教」が部下にとっては意味がない3つの理由とは?

参照

[1]「現場の潜在力を引き出すマネジャーの心得」ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p59